Episode

語り手

代表取締役社長 友安啓則

ねじ屋から、なんでも屋に

創業は1948年。ネジの製造を行う小さな町工場としてはじまった友安製作所。現在、事業の中心は、インテリアやDIYアイテムの製造・販売。そしてそれだけにとどまらず、レンタルスペース事業やカフェ事業、工務店事業、まちづくり事業、メディア事業と、多岐にわたる事業を展開している。

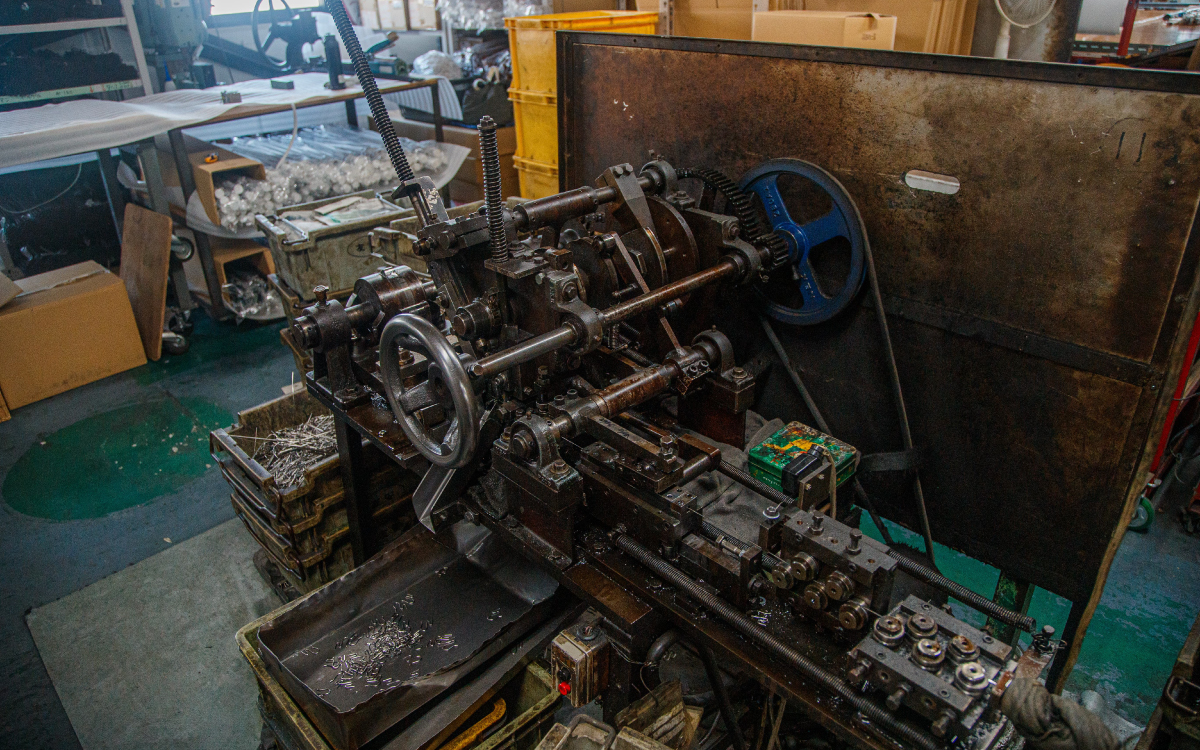

時代が刻々と変化していくなかで、世の中の需要も変化してしまうことは必然であるが、友安製作所は何度もその危機を乗り越え、今がある。はじめはネジを製造する町工場だった。その後、日本の住宅が和室から洋室への転換期を迎えた際、カーテンが急激に普及することに目を付け、金属製のカーテンフックの製造をはじめる。創業者自らがヨーロッパへ渡ってカーテンフックの作り方を学び、自動工作機を開発。量産に成功した。このカーテンフックが飛ぶように売れ、会社もこの時期に一気に成長した。

ところが程なくすると、海外から樹脂製のカーテンフックが流入しはじめる。樹脂製のカーテンフックは安価で使い勝手も良い。現在の一般家庭で使われているカーテンフックもほとんどが樹脂製だ。そうなると、金属製のカーテンフックは急激に売れなくなり、会社としても存続の危機を迎えたそうだ。そこで奮起して、現社長の友安啓則氏がはじめたのが、冒頭の多様な事業展開であり、現在の友安製作所の柱となっている。

存続の危機に追い込まれながらも、事業を拡大し続けてきた友安製作所。一時は製造業に限界を感じ、インテリアアイテムの輸入販売をメインに、ものを作らず、売ることに注力したこともあった。しかし元来の「ものづくり」の精神は変わらずずっと受け継がれ、現在はやはり「ものづくり」が友安製作所の軸となっている。そんな友安製作所が大切にし続けている価値観とは。

うちにしかない存在意義

友安製作所のvisionは「世界中の人々の人生に彩りを」。効率や利便性が重視され、規格化が進む現代だが、人の価値観や感性、ライフスタイルは、それぞれ全く異なるもの。だからこそ、誰もが自分の個性を自由に表現し、彩り豊かな人生が送れる世界をつくりたい。これは、友安社長がインテリア販売の事業をはじめたきっかけともなった強い想いでもある。だからこそ、あらゆる形で世の中との接点を創出しながら、それぞれの個性に合った商品やサービスを提供しているのである。

友安製作所では常に、お客様に最大限に喜んでもらうことを考え、一から十までを自社が手がけるオーダーメイドにこだわっている。生産性、効率を求められる社会ではあるが、大切なのは「どれだけ一人一人のお客様のニーズに応えられるか」、またそれが「自社でしか生み出すことができない」ということ。圧倒的な唯一無二の存在感で、これまで多くのお客様に寄り添ってきた。例えば、お客様に看板がほしいと言われたら、デザイン、製作、印刷、取り付けなど、すべて友安製作所で行う。通常なら、いくつもの業者が介在することになるが、一気通貫することで、時間も費用も抑えられるうえ、お客様の要望をよりダイレクトに叶えることができる。たとえ特許の技術を持っていなくても、そのような「総合力」の高さで前進してきた。

はじめは「つくる」に特化してきた友安製作所。その後「売る」に徹し、現在はこれまでの経験や技術を全て活かし、「つくる+売る」の道を進んでいる。自社で企画したものを製造し、販売までを一貫して行ってるのだ。ものづくりに込めた想いを、自分たちで語り、自分たちの手でお客様に届けているからこそ、友安製作所の製品には唯一無二の輝きが宿るのだろう。これからは現在の取り組みを磨き続け、より多くのお客様に「望まれる」会社になりたいと、友安社長は語る。これから世界の技術はさらに発達し、選択肢は増え続ける。そのなかで生き残っていくためには、「なくてはならない存在」になることが重要になる。どれだけ大きな影響力があったとしても、一時的なものでは意味がない。だから、新たな事業を展開していく一方で、価格面、技術面に挑戦しながらも、元来ある「ものづくり」の精神を活かし、友安製作所ならではの世界観でお客様一人一人に喜んでもらえることを大切にし続けている。

「音」こそ「ものづくり」の魅力

友安製作所が一番注目すべき五感は「聴覚」だそう。会社のなかは、色とりどりの音が聞こえ、かなり騒々しいそうだ。つまり言い換えれば、色んなものづくりが行われているということである。木材を切る音、金属を削る音、塗装の音、梱包作業の音、パソコンのタイピングの音、カメラのシャッターの音など、総合力が高い友安製作所だからこそ感じることができる体験だ。また機械だけでもたくさんの音色があり、今なにが作動しているのか、ときには不具合までも感じ取ることができる。一度にこんなに多くの「音」を聞くことが出来る面白い会社は他に多くないだろう。それは創業から今まで、「手づくり」のスタイルが継続しているからだ。今まで続けてきた「オーダーメイドでお客様のニーズ(個性やカラー)に答えるものづくり」を引き継いでいくことが価値の一つとして大切に捉えているそう。そのためには、ただやみくもに企業価値を上げていくのではなく、従来からの伝統を守りながら継続して企業を存続させることに軸足を置いている。だからこそ受け継がれてきた「ものづくり」の精神は、お客様のニーズに限りなく寄り添うことができる利点となっている。経営危機の当時、社長は背水の陣のごとく前だけをみて現状打破に向かっていった。もしそのときに、時代に合わせて完全な方向転換を行っていたら、今の唯一無二の友安製作所はなかったかもしれない。「お客様のニーズに応えるものづくり」の精神は、これからも友安製作所を筆頭に受け継がれていくだろう。