どんなものを作っていますか?

中村超硬では、主に以下の3つのものをつくっています。

1.硬い特殊材料の精密加工

スマートフォンや自動車の製造に必要な重要な部品を高精度に製作します。

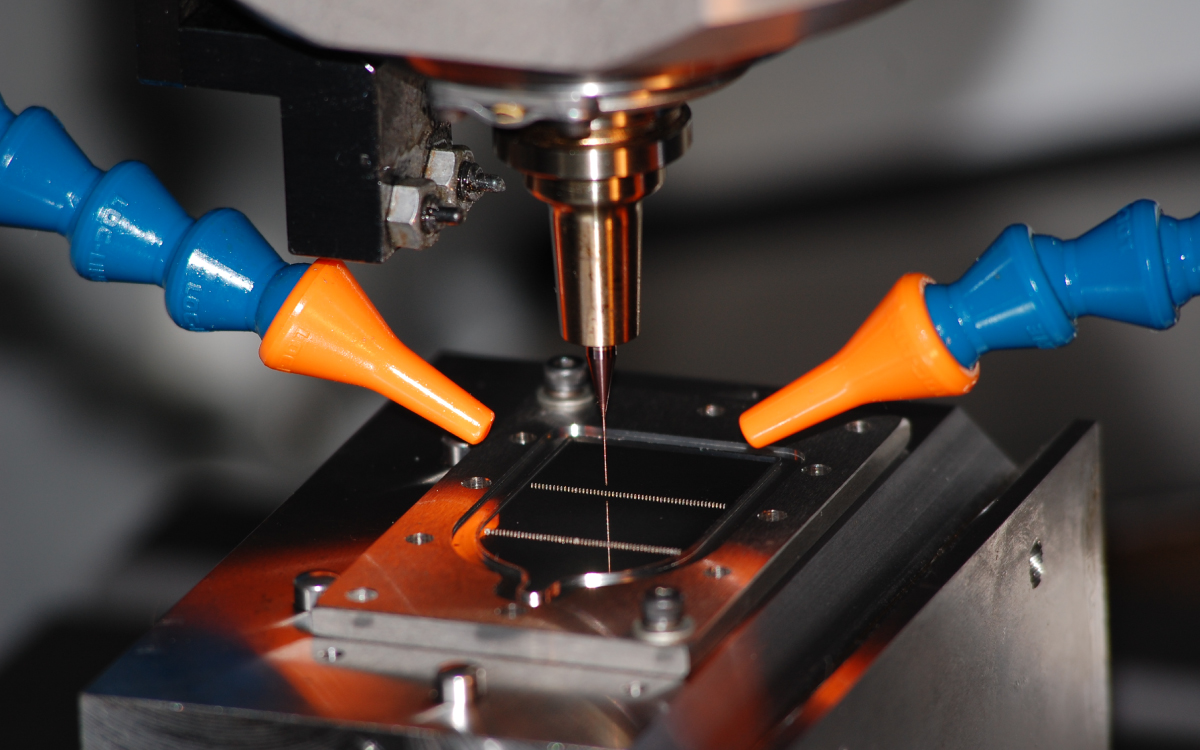

2.ダイヤモンドワイヤ

細いピアノ線にダイヤモンドの粒をつけた、糸状ののこぎりのような工具で、半導体の材料を薄く切り出します。

3.ナノサイズゼオライト

次世代高機能素材で、さまざまな分野での活躍が期待されます。

会社を一言で表すと

「ものづくりに対するチャレンジ精神」、「産学連携による研究開発」、そして「時代のニーズに合わせて変わる柔軟さ」という3つの強みで、中村超硬は未来のものづくりに挑戦し続けています。

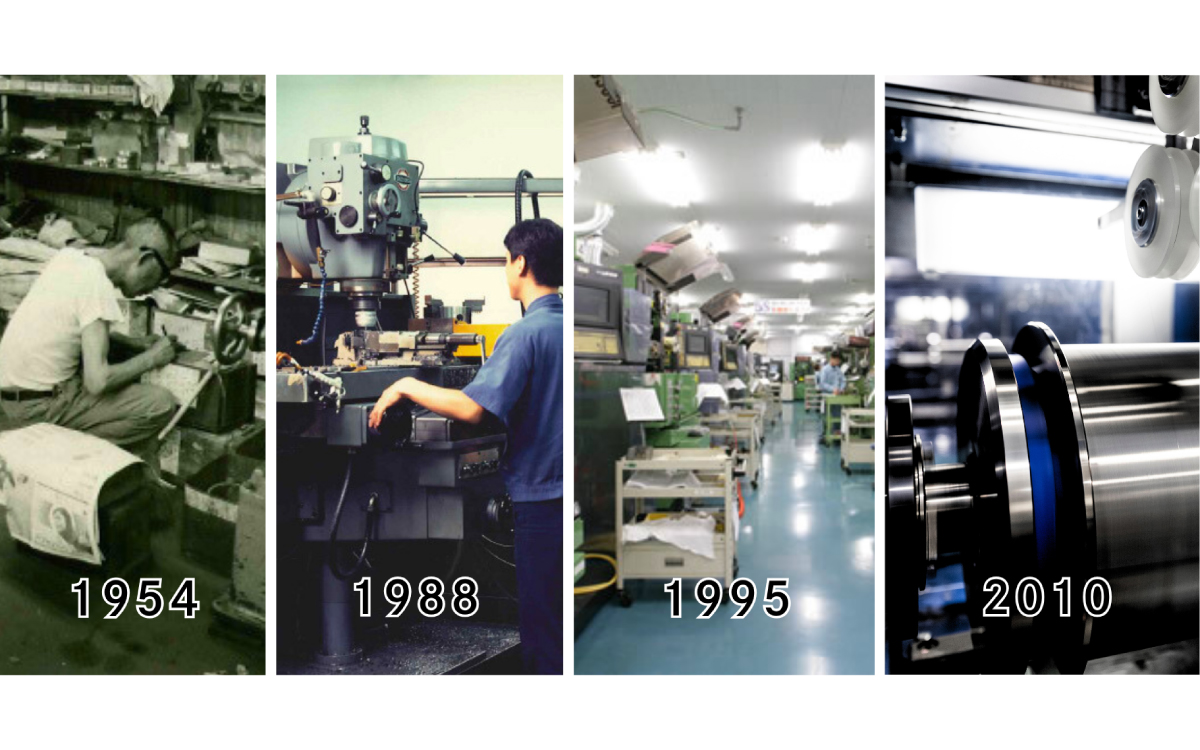

モノづくりの歴史・ターニングポイント

1954年に堺市で鉄工所として創業し、特殊材料の精密加工を手掛けてきました。1994年に「電子部品吸着用ノズル」を開発して大ヒットし、飛躍のきっかけとなりました。その後、市場競争の激化で苦境に直面したため、打開策として2004年から大学との共同研究を開始。2010年には「ダイヤモンドワイヤ」の開発に成功し、太陽電池向けの世界的普及に大きく貢献しました。2015年には東証マザーズ(現グロース)に上場し、常に挑戦と進化を続けています。

参加者に感じて体験して欲しいこと!

注目は、ものづくりの現場の「職人の技」です。例えば、研磨作業の仕上げでは、1ミクロン(0.001ミリ)の単位を手作業で行っています。機械では再現できない「人間センサー」がフル稼働し、「これだ!」という感覚で仕上げます。一方、別の部屋では、白衣を着て最先端の研究に取り組む開発者の姿もあります。昔ながらの町工場とハイテク研究室、そのギャップも見どころの一つです。

「ものづくり」を引き継ぐために今取り組んでいること

中村超硬は、社員の「やってみたい!」という思いを応援しています。ものづくりの腕を磨く技能検定への挑戦や、研究職の博士号取得などもサポートしています。社長自身も55歳で大学に再入学して博士号を取得しました。職場や業務の改善・効率化のアイデアを出した人には、表彰などの仕組みもあります。ものづくりのDNAを引き継ぎながら、新しい分野にもどんどん挑戦しています。